Have any questions?

+44 1234 567 890

Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie

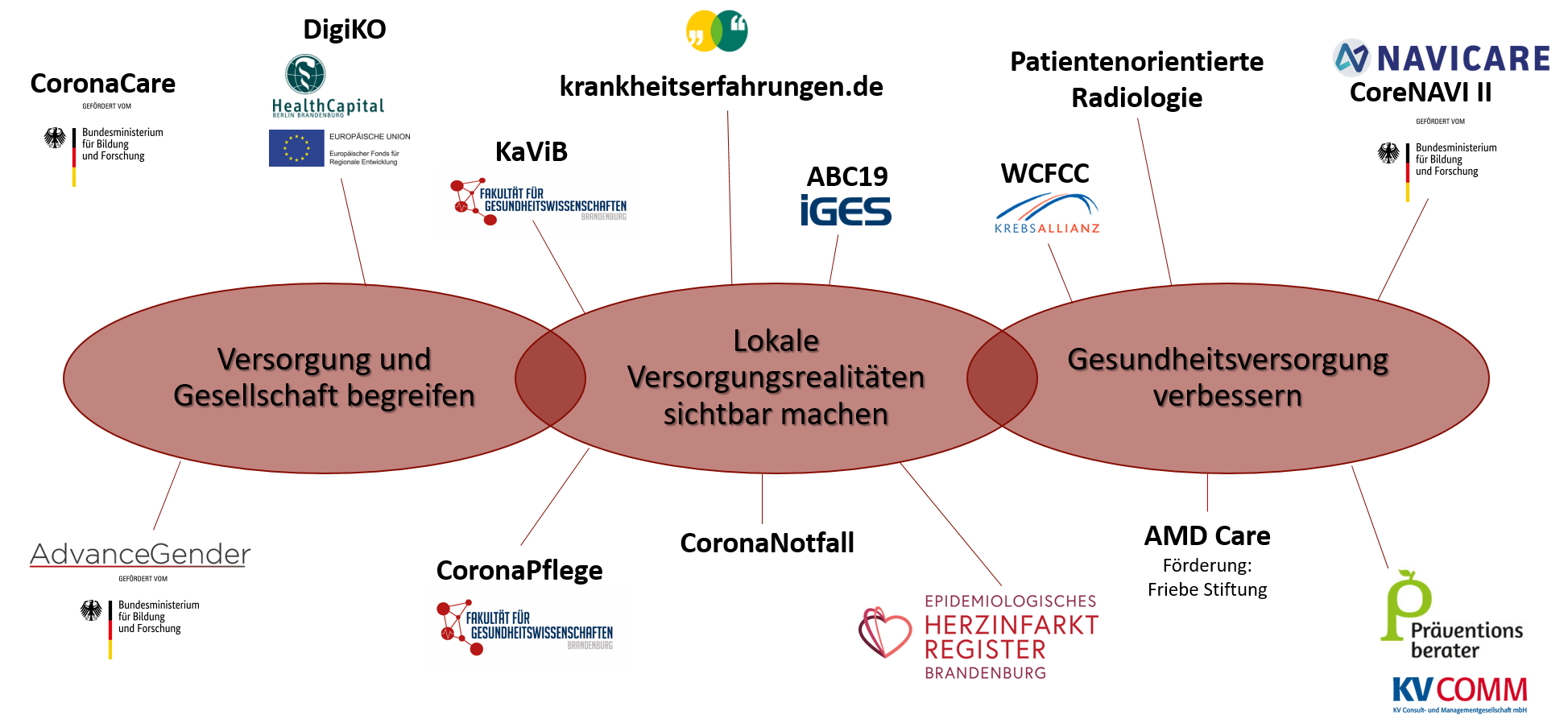

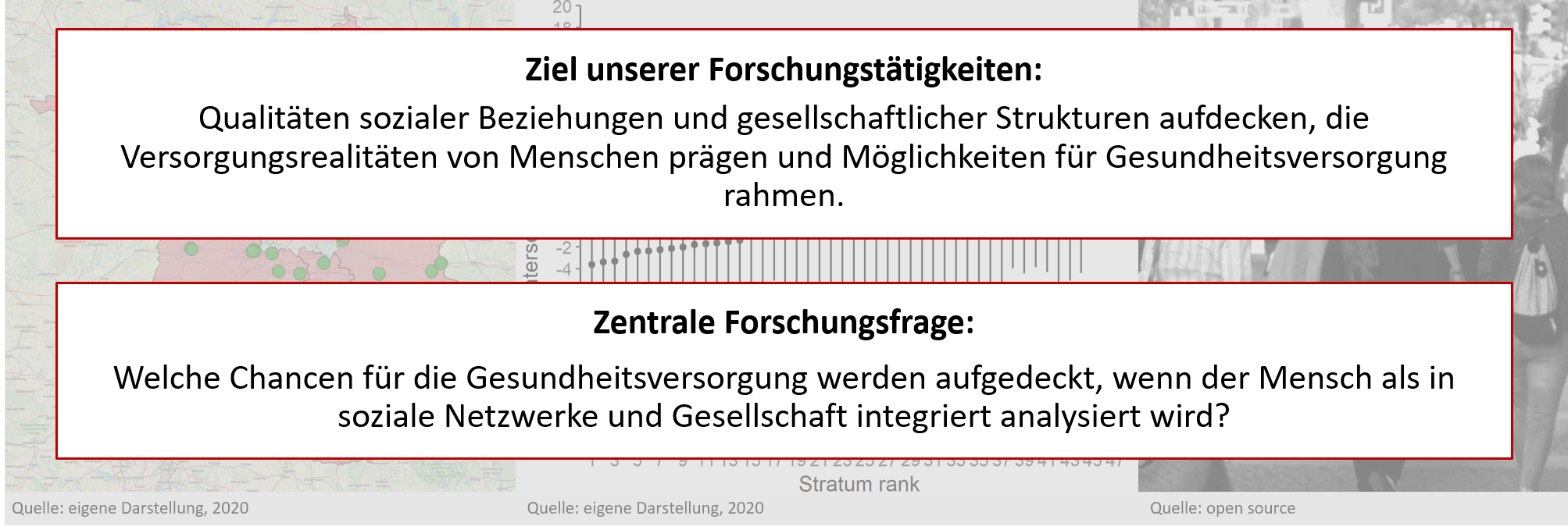

Das Ziel der Forschungstätigkeiten am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie ist es, Qualitäten sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Strukturen aufzudecken, die die Versorgungsrealitäten von Menschen prägen und Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung rahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, stellen wir die übergeordnete Frage, welche Chancen für die Gesundheitsversorgung aufgedeckt werden, wenn der Mensch als in soziale Netzwerke und in die Gesellschaft integriert gedacht wird und eben nicht als autonom agierendes Individuum.

Dabei ist unser Forschungsprogramm entlang des Kontinuums Grundlagenforschung (Versorgung und Gesellschaft begreifen), Versorgungsforschung (Sichtbarmachung lokaler Versorgungsrealitäten) und Interventions- bzw. Translationsforschung (Verbesserung der Gesundheitsversorgung) aufgebaut. Thematisch verfolgen wir diese Ziele aktuell in den Bereichen Altern und Gesellschaft, Geschlecht und gesundheitliche Ungleichheit, globale Gesundheit sowie Betroffenen- bzw. Krankheitserfahrungen. Langfristig möchten wie diese thematischen Schwerpunkte weiter ausbauen.

In der medizinisch-wissenschaftlichen Ausbildung sind Sozialmedizin und Epidemiologie als zentrale theoretische und methodische Grundlagenfächer der Medizinischen Hochschule Brandenburg verortet. In der medizinischen Lehre legen wir auf die fundierte Vermittlung empirisch-wissenschaftlicher Forschungsmethoden ebenso großen Wert wie auf die Ausbildung zur kritischen Bewertung von vorhandenem Wissen sowie der Entwicklung eines Verständnisses für die gesellschaftliche und institutionelle Bedingtheit von Krankheit und Gesundheit.

Stellvertretende Institutsleitung:

Assistentin:

Helen Deimel

E-Mail: helen.deimel[at]mhb-fontane.de

Niklas Demmerer

E-Mail: niklas.demmerer[at]mhb-fontane.de

Fiona Eichhorn

E-Mail: fiona.eichhorn[at]mhb-fontane.de

Leonie Englert

E-mail: Leonie.Englert[at]mhb-fontane.de

Helen Frenzel

E-Mail: helen.frenzel[at]mhb-fontane.de

Telefon (gilt für alle studentischen MitarbeiterInnen): 03381 41-1296

Dr. Martina Breuning

E-Mail: martina.breuning[at]uniklinik-freiburg.de

Dr. med. Philipp Jaehn

E-Mail: philipp.jaehn[at]mhb-fontane.de

Dr. Franziska König, MA, MSc

E-Mail: franziska.koenig[at]mhb-fontane.de

Dr. Sibille Merz

E-Mail: sibille.merz[at]mhb-fontane.de

Dr. Philipp Jaehn

Dr. Annina Althaus

Charlotte Arena

E-Mail: Charlotte.Arena@mhb-fontane.de

Robert Böckmann

E-Mail: Robert.Boeckmann[at]mhb-fontane.de

Fiona Eichhorn

E-Mail: Fiona.Eichhorn[at]mhb-fontane.de

Johannes Hedrich

E-Mail: johannes.hedrich@mhb-fontane.de

Tim Holetzek

E-Mail: Tim.Holetzek[at]mhb-fontane.de

Janis Pehl

E-Mail: Janis.Pehl[at]mhb-fontane.de

Isabella Sappl

E-Mail: Isabella.Sappl[at]mhb-fontane.de

Susanne Schulze

E-Mail: Susanne.Schulze@mhb-fontane.de

Anna Rahn

E-Mail: Anna.Rahn[at]mhb-fontane.de

Anne Thier

E-Mail: Anne.Thier[at]mhb-fontane.de

Greta Uhlenbrock

E-Mail: Greta.Uhlenbrock[at]mhb-fontane.de

Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane

Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie

Hochstrasse 15

14770 Brandenburg an der Havel

Email: info.sozepi@mhb-fontane.de

Tel: 03381 41-1280

Fax: 03381 41-1289

Twitter: https://twitter.com/ISE_MHB

Klicken Sie hier für eine Standortanzeige via OpenStreetMap.

Hier finden Sie die Publikationen unseres Instituts.

Forschungsprojekte

AMD-Care: Altersbedingte Makuladegeneration und ihre Folgen aus Sicht von Betroffenen und Versorgern

Die Zahl der älteren Menschen mit Sehbeeinträchtigungen steigt im Zuge des demographischen Wandels kontinuierlich. Dies ist vor allem auf die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) zurückzuführen. Die tägliche Hausarbeit, das Autofahren oder das Lesen von Büchern ist bei fortgeschrittener Erkrankung ohne menschliche oder technische Hilfe nicht mehr möglich. Für diese Problematik gibt es für Betroffene sowohl hilfsmittelbezogene als auch psychosoziale Beratungsangebote, um ihre Selbstständigkeit solange wie möglich zu erhalten. Allerdings scheint der Zugang zu diesen Beratungsangeboten gerade für ältere Menschen erschwert zu sein.

Das Projekt AMD-Care will bestehende Hindernisse zur Nutzung hilfsmittelbezogener und psychosozialer Beratungsangebote erheben und analysieren. Dafür wird zum einen der Wissensstand von Augenoptikern und Augenärzten zu hilfsmittelbezogenen und psychosozialen Beratungsangeboten erfasst und zum anderen die lebensweltliche Sichtweise älterer Menschen mit AMD untersucht.

AMD-Care wird aus den Forschungsergebnissen Strategien entwickeln, die die Verbreitung und das Wissen über hilfsmittelbezogene und psychosoziale Beratungsangebote über Augenärzte, Augenoptiker, aber auch Allgemeinmediziner und anderer im Gesundheitswesen Tätiger verbessern.

Förderer: Friebe-Stiftung

CoronaCare - Auswirkungen der politischen und sozialen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie auf die „soziale Gesundheit“

Die gesundheitspolitischen Maßnahmen in der derzeitigen Pandemiesituation halten dazu an, durch das Einhalten von Abstand, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Verbot größerer Menschenansammlungen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen. Solche Maßnahmen verändern soziale Beziehungen grundlegend und stellen potentiell eine Gefahr für die „soziale Gesundheit“ dar. Soziale Gesundheit ist eine zentrale Komponente von Gesundheit, die durch alltägliche soziale Kontakte in Gemeinschaften, sozialen Netzwerken und Familien als Ressource aufrechterhalten und nutzbar gemacht wird (Kleinman, 2013). Sie macht die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammensein auf unsere körperliche Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden deutlich. Die Studie CoronaCare untersucht daher die Auswirkungen der politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie auf die soziale Gesundheit in Deutschland. Ziel ist es, Strategien und Empfehlungen für Gemeinschaften und Individuen zur Erhaltung der sozialen Gesundheit abzuleiten und zur Verfügung zu stellen.

Laufzeit: 2020-21

Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Kooperationspartner: Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Weitere Informationen finden Sie hier.

CoronaPflege – Psychosoziale Belastungen von Pflegekräften in Brandenburger Alten- und Pflegeheimen während der Corona-Krise

Pflegekräfte, insbesondere solche in der Altenpflege, sind in ihrem beruflichen Alltag vielfältigen und weitreichenden physischen, psychischen und emotionalen Belastungen. Seit Beginn der Corona-Krise dürften solche Belastungen noch spürbarer sein. Besonders im Land Brandenburg, wo aufgrund der demografischen Entwicklung der Bedarf an Pflegekräften zukünftig weiter steigen wird, ist es von zentraler Bedeutung, solche Belastungsfaktoren zu identifizieren, um die Beschäftigungsbedingungen in der Pflege verbessern zu können. Daher stellt sich die Frage, welche Faktoren während der Corona-Krise am stärksten zur psychosozialen Belastung der Pflegekräfte in Brandenburger Altenpflegeeinrichtungen beitragen.

Das Projekt CoronaPflege widmet sich dieser Frage mithilfe quantitativer und qualitativer Forschungselemente. Den quantitativen Part bildet eine einmalige anonyme Fragebogenerhebung, die derzeit in den vier Regionen durchgeführt wird. Der Fragebogen beinhaltet neben soziodemografischen Angaben und Fragen zur Pflegeeinrichtung vor allem solche zu aktuellen psychosozialen Belastung am Arbeitsplatz, zu Auswirkungen der Corona-Krise auf verschiedene Aspekte des beruflichen und privaten Lebens sowie zu Stress. Außerdem werden mit einigen Freiwilligen Interviews geführt, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Lebenswirklichkeit und den Berufsalltag der Pflegenden näher zu beleuchten.

DigiKO

Informationen zum Projekt DigiKO finden Sie hier

Obwohl in der Bewältigung von Krankheiten die Erfahrungen anderer Betroffener von zentraler Bedeutung sind, wissen wir bisher nur wenig darüber, wie wissenschaftlich erhobene und zur Verfügung gestellte individuelle Erzählungen über Krankheit genutzt werden. Ziel von DIPEx Onkologie war die Bereitstellung ebensolcher Krankheitserfahrungen von KrebspatientInnen anhand von Prostata-, Brust-, und Darmkrebs auf krankheitserfahrungen.de und die Evaluation des Angebots bezüglich einer Stärkung der Patientenkompetenz (Giessler et al. 2017). Darüberhinaus wurden und werden die Interviewdaten wissenschaftlich weiter ausgewertet, z. B. im Hinblick auf Informationsbedarf bei Krebs (Blödt et al. 2018).

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.krankheitserfahrungen.de/

Förderer:

-

Bundesministerium für Gesundheit (Nationaler Krebsplan)

Kooperationspartner:

-

Joachim Weis (Uni Freiburg, Klinik für Tumorbiologie)

-

Juergen M. Giesler (Uni Freiburg, Institut für Medizinische Biometrie und Statistik)

-

Psychoonkologie (Comprehensive Cancer Center, Charité)

-

Interdisziplinäres Brustzentrum (Charité)

-

Interdisziplinäres Prostatazentrum (IPZ) der Charité

-

Stiftung Männergesundheit

Ausgewählte Publikationen:

-

Blödt S, Kaiser M, Adam Y et al: Understanding the role of health information in patients’ experiences: secondary analysis of qualitative narrative interviews with people diagnosed with cancer in Germany. BMJ Open

-

Giesler JM, Keller B, Repke T, Leonhart R, Weis J, Muckelbauer R, Rieckmann N, Müller-Nordhorn J, Lucius-Hoene G, Holmberg C: Effect of a Website That Presents Patients’ Experiences on Self-Efficacy and Patient Competence of Colorectal Cancer Patients: Web-Based Randomized Controlled Trial. JMIR

-

Lucius-Hoene G, Holmberg C, Meyer T (Hrsg): Illness Narratives in Practice: Potentials and Challenges of Using Narratives in Health-related Contexts. 2018. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

DIPExCorona - Krankheitserfahrungen, soziales Erleben und Bewältigungsstrategien von Menschen, die mit COVID-19 diagnostiziert wurden

Ziel des Projekts DIPExCorona ist es, zu untersuchen, wie Menschen mit einer COVID-19-Diagnose die Erkrankung und deren Auswirkungen erleben, um diese später auf der Webseite www.krankheitserfahrungen.de der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Diese Erfahrungen von Betroffenen mit COVID-19 - von der Diagnose, Symptomatik bis hin zu Auswirkungen auf den Alltag - sind speziell für andere Betroffene und Angehörige von Betroffenen von großer Bedeutung und haben das Potential, den Umgang mit der Krankheit und krankheitsbezogene Entscheidungsfindungen zu unterstützen.

Gefördert wird das Projekt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). DIPExCorona ist eine qualitative Interviewstudie, die der DIPEx (Datenbank Individueller Patienten*innenerfahrungen)-Methodologie folgt. Die Ergebnisse werden anderen Betroffenen, Forschenden, ärztlichem Fachpersonal und Betreuenden auf der Webseite www.krankheitserfahrungen.de zur Verfügung gestellt.

Laufzeit: 2021-2022

Förderer: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Weitere Informationen: www.krankheitserfahrungen.de

KaViB - Kardiologische Versorgung in Brandenburg

Trotz einer relativ guten Versorgungslage von Kardiologen und Hausärzten weißt das Bundesland Brandenburg im Ländervergleich eine hohe Krankheitslast und Mortalitätsrate bei kardiovaskulären Erkrankungen auf. Das Forschungsprojekt KaViB untersucht in einem Mixed-Methods-Ansatz einerseits, wie sich die gesamte kardiologische Versorgungsinfrastruktur im Bereich kardiovaskulärer Erkrankungen ausgestaltet, indem alle relevanten Versorgungseinrichtungen kartiert werden und untersucht wird, in welchem Zusammenhang diese mit Hospitalisierungsraten von ausgewählten kardiovaskulären Krankheiten oder Risikofaktoren bei Älteren stehen könnten bzw. inwieweit diese Hospitalisierungen mit Faktoren der Ländlichkeit zusammenhängen könnten. Andererseits wird im qualitativen Teil des Forschungsprojekts untersucht, wie Patient*innen mit kardiovaskulären Erkrankungen oder Risikofaktoren ihre Gesundheitsversorgung gestalten. Dabei wird eine lebensweltliche Perspektive eingenommen, die möglichst ganzheitlich die subjektive Gestaltung verstehen möchte. Schließlich soll in einem dritten Schritt geschaut werden, in welcher Weise vorhandene Versorgungsinfrastrukturen genutzt werden und inwieweit auch informelle Aspekte wie soziale Netzwerke, Nachbarschaften etc. eine Rolle spielen.

NAVICARE - Das Netzwerk zur Stärkung patientenorientierter Versorgungsforschung

Das Gesundheitssystem in Deutschland ist hoch spezialisiert, aber auch stark fragmentiert. Dies stellt insbesondere für Patienten mit chronischen Erkrankungen und Multimorbidität eine Herausforderung dar. Innovative Versorgungsmodelle könnten dazu beitragen, bestehende Barrieren und daraus resultierende Versorgungslücken zu verringern. Ein möglicher Ansatz ist der Einsatz von sogenannten „Patienten-Navigatoren“, wie es sie z.B. in den USA gibt. Navigatoren sind speziell geschulte Personen, die Patienten auch über die Grenzen der üblichen Versorgungsstrukturen hinaus begleiten und so die „Navigation“ in einem fragmentierten Versorgungssystem erleichtern.

Das Netzwerk von NAVICARE vereint inhaltliche und methodische Kompetenzen verschiedenster Projektpartner und umfasst auch Stakeholder und Patientenvertreter. Neben Forschung und Netzwerkarbeit soll die Ausbildung in der Versorgungsforschung gestärkt und Nachwuchswissenschaftler gefördert werden. Das Projekt wird an der Charité-Universitätsmedizin Berlin durchgeführt. Prof. Holmberg war Mitantragstellerin.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://navicare.berlin/de/

Laufzeit: 2017–2020

Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

SGB-REHA: Sektorenübergreifende gerontopsychiatrische Behandlung und Rehabilitation in Pflegeheimen

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Besonders nach Krankenhausaufenthalten steigt das Risiko für ältere Menschen, dauerhaft im Pflegeheim zu verbleiben. Im Projekt SGB-REHA wird ein sektorenübergreifendes, multiprofessionelles Rehabilitationskonzept für Menschen in der stationären Altenhilfe regional flächendeckend implementiert und evaluiert.

Ausgangspunkt ist ein Best Practice Model der therapeutischen Pflege mit rehabilitativen Anteilen (Haus Ruhrgarten, Mühlheim), das in einer Vorstudie qualitativ untersucht wurde. Kernelemente des Konzepts sind u. a. die individuelle Planung und Überprüfung von Rehabilitationsmaßnahmen, das therapeutische Handeln der Pflegekräfte, Schulungen für Mitarbeitende sowie ein erweitertes Therapieangebot. Grundlage ist das interdisziplinäre Handeln von Pflege, Medizin, Pharmakologie, Therapien und Sozialpädagogik. Diese Maßnahmen sollen Alltagsfertigkeiten, kognitive Leistungsfähigkeit sowie die Lebensqualität der Pflegebedürftigen stärken oder sogar eine Rückkehr in die eigene Häuslichkeit ermöglicht werden. Weitere Ziele sind die Verringerung des Einsatzes von Arzneimitteln, der Anzahl erneut erforderlicher Krankenhausaufenthalte und der Behandlungskosten, sowie einer verbesserten Lebensqualität für Angehörige und Arbeitszufriedenheit für Mitarbeitende.

In einer randomisierten, kontrollierten Studie im Stepped-Wedge-Design soll die stufenweise Einführung der neuen Versorgungsform in zwölf Pflegeeinrichtungen im ländlichen und urbanen Raum bei Pflegebedürftigen über 65 Jahren überprüft werden. Neben den quantitativen Erhebungen zur Wirksamkeit erfolgen zudem eine gesundheitsökonomische Auswertung. Das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie ist für die qualitative Bewertung der Wirksamkeit aus Betroffenenperspektive und des Interventionsprozesses mittels Interviews und Beobachtungen verantwortlich.

Förderer: Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses

Laufzeit: 2022-2026

Konsortialteam: AOK Rheinland / Hamburg (Konsortialführung), Deutsche Akademie für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e. V., Evangelische Altenhilfe Mülheim gGmbH, Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH, Universität Potsdam

Das Ziel des Verbundprojekts AdvanceGender ist die Entwicklung einer „Tool box“ mit Methoden für geschlechtersensible Forschung, die die Gestaltung der Forschungsprozesse populationsbasierter Studien anleiten kann: Geschlechtersensible Forschung soll so ermöglicht werden und als Grundlage für eine empirisch-fundierte Gesundheitsberichterstattung dienen. Hierfür nimmt das Projekt AdvanceGender die Bereiche Studienteilnahme und Rekrutierung, Datenanalyse und Gesundheitsberichterstattung in den Fokus.

Das Teilprojekt AdvanceRecruitment widmet sich der Analyse von Rekrutierung und Studienteilnahme in populationsbasierten Studien. Das Projekt fragt, wie gender-spezifische Unterschiede in der Teilnahme an populationbasierten Gesundheitsstudien erklärt werden können und ob und wie andere Kategorien wie Einkommen und Schulbildung damit in Zusammenhang stehen.

Webseite: www.advancegender.info

Weitere Informationen finden Sie hier.

Förderer:

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Kooperationspartner:

-

Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen

-

Fachbereich Gesundheitsberichterstattung am Robert Koch-Institut

Risikoscores

Das Projekt untersuchte Wissenstransferprozesse in epidemiologischer Wissensgenerierung und in der Zirkulation epidemiologischer Ergebnisse in Form von Risikoschätzern, sogenannten Risiko-Scores (Kalender/Holmberg im Druck).

Das Ziel der Studie ist, Wissenstransferprozesse bei epidemiologischer Wissensgenerierung am Beispiel einer Kohortenstudie zu verstehen. Zurzeit wird eine Informationsplattform entwickelt, die epidemiologische Wissensgenerierung und -verbreitung darstellt.

Das Projekt nutzt ein Ensemble aus Methodenelementen aus sozialwissenschaftlicher Wissenschafts- und Technikforschung und Technografie (leitfadengestützte Interviews, teilnehmende Beobachtungen und Dokumentenanalysen). Die Erstellung der Webseite wird in Kooperation mit Kuratorinnen, Graphikern und Webdesignerin, IT und Dramaturgen entwickelt.

Förderer:

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Kooperationspartner:

-

Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt (Prof. Dr. Susanne Bauer, jetzt: Universität Oslo, Centre for Technology, Innovation and Culture)

Ausgewählte Publikationen:

-

Kalender U, Holmberg C (2018): Zukünftiges Datendoppel. Digitale Körpervermessung in Kohortenstudien. In Heyen NB, Dickel S, Brüninghaus A (Hrsg.), Personal Health Science. Persönliches Gesundheitswissen zwischen Selbstsorge und Bürgerforschung, Wiesbaden: Springer VS 2018, S. 91-106.